星屑回音

星屑回音

丁俊尧这是一篇 AI 生成的小说——除了前两段是我自己写的外,包括标题、提纲、润色、配图,都是 AI 完成的。

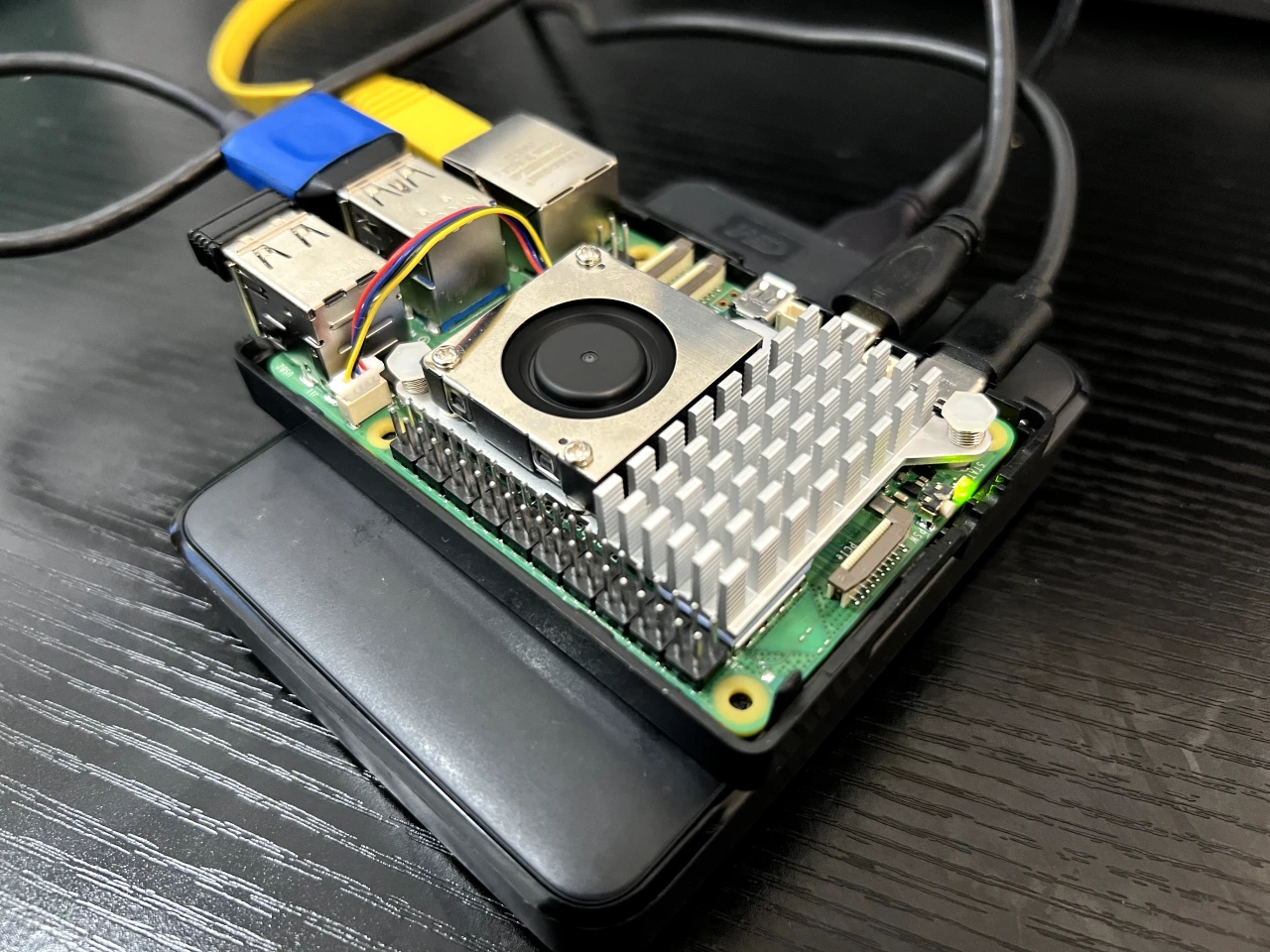

- 内容、标题、配图画面描述:Claude Code + GLM-4.7 + opencode-agents

- 提纲、润色(以刻薄、吹毛求疵的方式锐评):DeepSeek

- 配图:Open WebUI + GLM-4.6 + 绘世启动器 管理的 stable-diffusion-webui + XL 平涂 1.0

当然,灵感还是来源于人的——来源于我的一场仅剩残篇的梦。尽管如此,小说的内容也与那场梦相去甚远了。

一

虽然明面上营业时间持续到晚上十点,但到了晚上,也没什么人来我这个小店喝咖啡的。所以,只要不是雨天等恶劣天气,我都是坐在外面的椅子上,观测星象的。

大概三四公里外,有一座天文台,要求附近没有光污染,因此附近的各种店铺,基本上没有在晚上运营的。这家店铺的前店主是个收藏爱好者,藏品包括相机、电话、收音机和陨石。据他的家人所说,他很少和家人交流,而且也是一个人住在这里的。几年前他遭遇意外去世,家人才知道他名下还有这家店铺。不知怎的,他们似乎不想和这间店铺搭上关系,于是直接卖掉,而非收租;也不懂这些藏品哪些有价值,问了相关人士,把一些有价值的藏品转卖了,剩下的就连同店铺打包出售。正好那时候我因为一些资质的问题,需要开间小店;而这些藏品正好可以用作店内的装饰,搞成复古风格的店铺。

那天晚上和往常没什么不同,我坐在店外的折叠椅上看着天上的星星。三四公里外,月光勾勒出天文台的轮廓。周围很安静,偶尔有虫鸣从草丛里传出来,很快又被夜风吹散。我就这样坐着,手里捧着一杯还存着一丝热气的咖啡。

我是听到脚步声才注意到她的。她从黑暗里走出来的时候,我差点以为是自己看错了——这么晚了,一个女的独自在没有什么路灯的街道上走,也不打手电筒。她走到离我几步远的地方站住,然后开口问我能不能借电话用用。她的声音有点哑,像是很久没说话,又像是哭过。

我愣了一下,然后指了指店里的那台老式黑色转盘电话。那是前店主留下的东西,我也很少用,平时基本上就是个摆设——至于为什么还连着网,那是我自己搞的,当时店里装网络,留着能用的电话线接口,不用白不用。她走进店里,站在柜台前,从口袋里掏出一张揉皱了的便签,上面写着一串号码——我瞥了一下区号,是外地的。

正当我等着她去打电话时,她怯声说:“这种电话我不会用,还是你帮忙拨一下号码吧。”

我拿起听筒,手指放在转盘上。实际上我也不太会用——我一度以为把转盘拨到对应的号码后还要按一下,因为自我出生起,电话就是按键拨号式的了;当我发觉按不动的时候,大概是因为我读的书多,才想起来这种转盘电话的工作原理。转盘转动的时候要等它转回去才能拨下一个数字,我就这样断断续续地拨着,第一次拨错了,我挂断重新开始,第二次又错了。我听见身后传来一声很轻的叹息,能感觉到她情绪有点不耐烦了,但我还是继续拨号,第三次终于拨对了。

电话接通后,我和她换了位置,让她来接听。她拿起听筒说“喂”,声音突然变得很轻,然后说是她。之后是很长的沉默,我不知道她说了多久,可能有个十分钟吧。她的声音断断续续的,有时候能听见几个词,有时候只是模糊的呢喃,直到最后她说了一句“我想你”,然后把电话挂了。

她转过身来看着我,店里灯光昏暗,我这才看清她的脸——很瘦,眼睛很亮,不知道是因为泪水还是别的什么。她说谢谢,然后犹豫了一下补充说,电话那头的人以前就在这附近工作。我问是不是天文台,她点了点头,随即又马上摇摇头,说不是天文台里面,是更偏的地方,是天文台的附属项目,那些不那么正式的研究。

我不知道。天文台建在这里很多年了,但我从来没关心过它在做什么,也从来没想过那些在山上工作的人到底在研究些什么。她说他叫李哲,是个天文学家,研究星星的。后来天文台换了领导,新来的那位要清理门户,他的项目被砍了,人也被赶走,现在他在老家做些完全不相关的工作。她顿了顿苦笑了一下说,他们就这样分开了,她以为时间久了就能忘了他,但是她做不到。

那天晚上她在店里坐了很久。我们聊了很多——关于她的工作,关于我的店铺,关于那些老相机和老电话。她叫林,是外地来的,来这里是想找回一些东西。

她离开的时候,在门口停住了脚步,回头看着店里那台老式收音机,眼神很奇怪。我顺着她的目光看过去,收音机正对着的陨石展柜在昏暗的灯光下泛着微弱的光泽。

“那块陨石,”她忽然开口,声音很轻,“能借给我吗?”

我愣了一下,问哪一块。她指了指展柜中间那块暗灰色的,说就是那块。我问她要陨石做什么,她沉默了很久,然后说:“有些东西,我想确认一下。”

我说这是店里的装饰品,不能随便给人。她点了点头,没有再坚持。临走时她说:“我还会再来的。”

二

我以为她只是随口一说,但第二天晚上她真的来了。这一次她没有借电话,只是坐在那张折叠椅上,和我一起看着星空。

“他还是不接电话,”她忽然开口,声音很哑,“号码是空号了。”

我转过头看她,她的侧脸在星光下显得柔和了许多。

“也许他换号码了。”

“不是换号码,”她摇摇头,声音很轻,“是他不见了。”

我愣了一下,问她是什么意思。她说她打给那个号码的原来使用者,对方说那个号码已经注销很久了,注销的原因是户主死亡。她问是谁,对方说了一个名字,不是她要找的人。

“那可能是转卖给别人的号码。”

“我问了注销时间,”她继续说,声音开始颤抖,“就是他离开这里之后不久。”

然后她突然捂住脸,整个人蜷缩在折叠椅上,肩膀剧烈地颤抖。

我不知所措地站起来,想拍拍她的肩膀,但伸出手又停住了。

“我知道这听起来很可笑,”她的声音从指缝里传出来,带着浓重的哭腔,“一个前任男朋友,失踪了,我就像个疯子一样满世界找他。我本来以为……我本来以为只要找到他,就能问清楚我们为什么会分开,就能知道他是不是真的像他说的那样‘不得不走’。”

她抬起头,眼睛通红,脸上全是泪水:“但我越找越害怕。我查了他的工作记录,查了他的银行账户,查了他所有能查的东西——全都断了。就像这个人从来没有存在过一样。”

星光下,她的脸苍白得可怕。

“最可怕的不是他失踪,”她的声音几乎听不见了,“最可怕的是我发现了这个。”

她顿了顿,声音变得异常疲惫:“你知道吗,一开始我以为我在找‘为什么我们分手’。但现在我觉得……我可能是在找‘为什么我们还活着’。”

她从包里掏出一叠纸,在星光下展开。那是些打印的邮件和文件,字迹模糊,但勉强能辨认。

我凑过去看。第一封是李哲写给一个同事的:“星星在回应。不是反射,是主动回应。”

第二封:“他们发现了。我不能继续留在这里。”

第三封只有一行字:“如果她来找你,把这块碎片给她。告诉她,必须去那家店。”

林的手在发抖,纸张被捏得皱皱巴巴:“这不是分手。这不是他不爱我了,或者找到了更好的工作。这是……这是某种……”她说不下去了。

我沉默了很久,不知道该说什么。星光冷冷地洒在我们身上,远处天文台的灯光在黑暗中闪烁。

“我一直以为,”她抹了一把脸,声音变得异常疲惫,“我只是个被抛弃的前女友。我以为我找到他,就能问他一句‘为什么’。但现在我明白了——我根本不是在找‘为什么’,我是在找‘是什么’。是什么让他不得不消失?是什么让他把那块陨石看得比我们的未来还重要?”

她深吸一口气,看着远方的天文台:“你知道吗?他那时候在研究的东西很奇怪。”

我问是什么,她说:“星星的声音。”

她说他那时候在研究,每颗星星都有自己的频率,如果把这些频率捕捉下来就能听见星星在说话。所有人都说他是疯子,连她那时候也觉得他疯了。他每天晚上都带着那块陨石上山,说陨石能放大那些声音。她笑了一下,但笑意很快消失了。她说现在想想,也许他不是疯了,他只是听到了别人听不到的东西。

我听着她说这些话,心里忽然有些不安。我想起店里那块陨石,想起前店主留下的那些东西,还有收音机靠近陨石时会出现的奇怪杂音。我一直以为是巧合,或者是收音机本身的问题,但现在想想,也许不是。

“他离开的时候,给了我这东西,”她忽然从口袋里掏出一个小金属盒,“说如果有一天他不见了,就带着这个来找那块陨石。”

我凑过去看,盒子里装着一块指甲盖大小的黑色碎片,在昏暗的灯光下泛着诡异的光泽。

“这是陨石的碎片,”她说,“他说只有和那块陨石放在一起,才能解读出他留下的信息。”

那天晚上她走后,我回到店里,把收音机搬到陨石展柜旁边。打开电源,滋滋的电流声传出来,然后是一些模糊的电台声。我调着频道,突然听到一种奇怪的杂音——不是那种普通的静电噪音,而是像有节奏的脉冲,一下一下,很有规律。我把收音机往陨石旁边挪了挪,声音变大了。再挪近一点,声音更清晰了。

我盯着那块陨石,心跳开始加速。这不是巧合。收音机靠近陨石的时候,那种杂音就变强;挪开一点,声音就变弱。我反复试了几次,结果都是一样的。我不知道这是什么原理,也不知道这意味着什么。我只知道,林说的那些话,也许不是空穴来风。

三

第三天,林没有来。我在店里待到很晚,看着外面的街道,空无一人。第四天,第五天,她都没有来。我开始担心,但也只是担心,毕竟我们只是认识了几天的人,我连她的全名都不知道。

第六天下午,我在打理小店,突然看到窗外有一辆黑色的车停在对面。车没熄火,两个穿着深色衣服的人坐在里面,一动不动地看着我的店铺。我心里有些发毛,但也没多想,以为是路人停车休息。

到了晚上,那辆车还在。我关店门的时候,看见车上的人下来了,朝我这边走过来。一男一女,都四十多岁的样子,穿着很正式,像是什么机关单位的人。

“你好,”男的开口,“我们是市文物局的,接到举报,说您店里可能有未申报的文物藏品,需要例行检查。”

我愣了一下,说这些都是我从上一任店主那里买来的,都是合法的。

“那也需要登记备案,”女的补充说,“近期我们在打击非法文物交易,请您配合。”

他们进店之后,没有看那些老相机和老电话,径直走到陨石展柜前。男的拿出一台仪器,对着陨石扫了几下,然后对那女的点了点头。

“这块陨石,”男的说,“需要我们带回局里鉴定一下。”

我心里警铃大作,说这不行,这是店里的装饰品,不能随便拿走。

“根据《文物保护法》,”女的拿出一张文件,“疑似出土文物应当暂扣鉴定。请您签字。”

我看着那张文件,上面盖着公章,看起来很正式。但我知道不对劲——这些陨石明明是前店主合法购买的,怎么可能突然变成出土文物?我拒绝了签字,说我要咨询律师。

他们互相对视了一眼,男的收起仪器,说:“那我们改天再来。希望您能配合,否则我们会依法采取进一步措施。”

他们离开的时候,女的回头看了陨石展柜一眼,眼神让我不寒而栗。

四

第二天早上,我收到了环保局的通知,说有人举报我的店铺“涉嫌非法排放”,需要停业整改。我愣了一下,我一个卖咖啡的,能排放什么?但通知上盖着公章,还列了一堆我听都没听过的污染物指标。

我打电话去环保局问,对方说检测人员已经取样了,结果显示“严重超标”,必须立即停业整顿,否则会面临巨额罚款。

接下来几天,各种麻烦接踵而至。先是房屋产权的问题——有人向法院起诉,说当年的房屋买卖合同“存在重大误解”,要求撤销交易。我找律师咨询,律师说这种诉讼很罕见,但对方似乎准备充分,有可能会拖上很久。然后是水电局的人来检查,说店里的线路“不符合规范”,需要停业整改。我看了线路,明明是装修时才弄的,完全合规,但他们拿出一堆我听不懂的术语,说就是不行。

然后是税务抽查,消防整改,卫生许可找茬——每一个部门的人都拿着盖着公章的文件,告诉我这里不对那里不对,要么整改要么罚款要么关店。我知道有人在针对我,但我不知道是谁,也不知道该怎么办。

我找律师咨询,律师看了所有文件,说从法律程序上看,这些文件都是合法的,很难推翻。但他也觉得不对劲——这些部门为什么突然同时盯上一个小咖啡店?他建议我“尽量配合”,否则“后果会很严重”。

我坐在已经关门的店铺里,看着满屋子的文件和通知,心里一片茫然。我不知道自己做错了什么,也不知道这些人到底想要什么。直到我想起那块陨石,想起那天文物局的人说的话。

他们不是来找麻烦的,他们是来找陨石的。

五

那天晚上,店里突然停电了。我以为又是哪个部门的手段,但外面还亮着灯,隔壁店铺的灯也亮着。只是我这家店,突然陷入了一片黑暗。

我摸索着去找手电筒,还没找到,黑暗中收音机自动打开了。里面传来可以辨识的声音,不是人类的语言,但有一种奇怪的韵律。声音越来越响,越来越近,像是从很远的地方传来,又像是在耳边响起。

我僵在原地,不敢动,也不敢出声。声音持续了很久,可能几分钟,也可能更久。然后,在一片混沌的杂音中,最后说了几个单词,是中文:“找到了。”

声音消失了,收音机也关上了。黑暗中,我只能听见自己的心跳声。我不知道那是什么意思,也不知道接下来会发生什么。我只知道,有些事情正在加速,而我被卷进去了。

第二天,那辆黑色的车又来了。这次只有那个男人,他走进店里,不再绕弯子,直接开口说:“我们需要那块陨石。您可以开价,多少钱都行。”

我摇头说这是店里的东西,不卖。

他笑了笑,说:“有些事情不是钱的问题。您应该已经感受到了,我们有很多方法让您‘自愿’交出陨石。环保、消防、税务、文物——任何一个部门,都能让您的店铺无法经营。我们可以继续下去,直到您撑不住。”

我问他为什么要陨石,他说:“为了科学研究。”

“什么科学研究?”

“您不需要知道,”他说,“您只需要知道,交出陨石,所有的麻烦都会消失。您还可以继续经营您的店铺,就像什么都没发生过一样。”

我沉默了很久,问他:“如果我不交呢?”

“那我们就继续,”他的声音很平静,“直到您交为止。”

他离开的时候,留下一张名片,上面写着“天文台办公室”。

六

我开始翻找前店主的旧物,希望能找到一些线索。那些老相机、老电话、收音机,我一件一件地检查,打开后盖,看看里面有没有藏着什么东西。找了半天,什么都没发现。我想起陨石展柜,走过去打开玻璃柜,把陨石拿出来,仔细检查展柜的内部结构。

展柜是木头做的,里面有一层海绵垫着陨石。我把海绵掀开,发现木板上有一道裂缝。我用手指抠了一下,裂缝竟然变大了,露出了一个夹层。夹层里藏着一本笔记本,封面是黑色的,已经很旧了,纸张边缘都发黄了。

我打开笔记本,里面的字迹很工整,但有些地方被划掉或涂改过。前几页记录的是一些天文观测的数据,各种频率、时间、坐标。我看得不太懂,只知道这些记录非常详细,像是某种长期的研究。翻到中间部分,内容开始变得奇怪起来。

陈远——大概就是原来的店主吧——在笔记里写道,他发现那些“星星的声音”实际上是双向通信。天文台不仅是在接收信号,还在发送——他们把人类的位置“广播”出去了。他追踪信号的来源,发现这些信号是通过陨石发送的。陨石不是普通的石头,它是某种“天线”,能够放大和引导信号。

我读到这里,手开始发抖。这不是什么科学发现,这是危险的东西。如果真的有外星文明,如果他们收到了这些信号,如果他们知道地球在哪里,那后果不堪设想。

笔记继续写着,陈远试图终止这个项目,但被其他人阻止。天文台分裂成了两派:一派想继续发送信号,试图吸引外星文明;另一派想停止这一切,但被压制了。陈远发现,陨石是整个系统的“锚点”——只要陨石在这里,信号就能稳定发送;如果陨石被移走或摧毁,信号就会中断。

再往后翻,我发现了天文台领导者的一篇内部讲话稿,字迹潦草,像是匆忙记录下来的:

“我知道你们有人担心。担心我们在做什么?我们在为人类寻找未来。你们看看这个世界——气候变化、战争、资源枯竭、核威胁。人类正在自己走向灭亡。而那些星星……那些星星上的文明,他们活过来了。他们经历了我们正在经历的一切,并且活下来了。我们为什么不能向他们学习?为什么不能请求他们的帮助?”

“有人说这是赌博。是的,这就是赌博。但你们想一下,如果我们什么都不做,五百年后人类还存在吗?如果我们主动伸出援手,也许五百年后,人类会在星空的另一端找到新的家园。”

“我不是疯子。我是一个父亲。我看着我的孩子,我想知道——一百年后,他会有一个什么样的世界?我不想留给他一个正在燃烧的地球。”

我盯着这段文字,心里一阵发冷。他们不是邪恶,他们是绝望。他们是那些站在悬崖边上的人,看着脚下的深渊,然后决定——跳下去,也许能飞起来。

最后一页潦草地写着:“他们不会放过这家店。陨石必须留在这里。只有我在这里,才能监控信号。如果我死了,店铺的下一个主人必须知道真相。”

我合上笔记本,脑子里一片混乱。陈远不是死于意外,他是被杀的。天文台的人发现了他想终止项目,所以除掉了他。他们为什么不关闭店铺?为什么把陨石留在这里?我想明白了——因为他们需要陨石在这里继续发送信号。陈远活着的时候,他可以“调节”陨石,压制信号的强度;但他死后,天文台就可以完全控制陨石了。

但他们为什么现在才来拿陨石?我重新翻开笔记本,看到最后一句话后面还有一行小字:“陨石的频率需要定期校准。我死后,他们需要时间破解我的方法。大约需要十年。”

笔记本的日期是十四年前。

七

我终于明白了一切。天文台花了十四年破解陈远的方法,现在他们终于可以完全控制陨石了。但他们不能直接拿走陨石,因为那样会引起怀疑。所以他们先向陈远的家人施压,让他们低价卖店;然后等我接手后,观察我,确认我不会追问陨石的来历;现在他们觉得时机成熟了,开始用各种“合法”的手段逼迫我交出陨石。

林的事情不是巧合。她来找我,不是为了借电话,而是为了那块陨石碎片。李哲——她那个失踪的前男友——肯定是天文台的人,他知道了些什么,所以被除掉了。林带着陨石碎片来找我,是想验证李哲留下的信息。但她的出现打乱了天文台的计划,让他们不得不加速行动。

那天晚上,店里来了一个不速之客。是林,她从后门进来的,看起来很狼狈,像是被人跟踪过。

“他们要杀我,”她的声音很哑,“我知道得太多了。”

我让她坐下,问她到底发生了什么。

“李哲没死,”她说,“他躲起来了。他让我来找陨石,因为只有陨石能解读他留下的坐标。那些坐标——”她停顿了一下,“是外星文明的位置。”

我愣了一下,问她在说什么。

“天文台一直在发送信号,”她说,“李哲发现,那些信号不是在呼唤,而是在警告。他在陨石里藏了一个反向信号——如果激活,就能向那个外星文明发送警告,告诉他们不要靠近地球。”

“他为什么不自己来?”

“他来不了,”林的眼泪流了下来,“他们抓了他的家人,用他们威胁他。他只能躲起来,让我来完成这件事。”

她拿出那个金属盒,把里面的陨石碎片放在陨石展柜上。两块石头靠近的时候,收音机自动打开了。这一次,不是杂音,而是清晰的声音,像是某种语言,又像是某种旋律。

“就是这个,”林说,“李哲说,只要把碎片和陨石放在一起,就能激活反向信号。但必须在天文台发现之前完成。”

我问她怎么激活,她摇摇头说不知道,李哲没来得及告诉她。

就在这时,店外传来了警笛声。林的脸色煞白,说:“他们来了。”

我看见窗外警灯闪烁,几辆警车停在门口。林抓住我的手,说:“请你,一定要阻止他们。如果信号继续发送,那个外星文明就会来地球。李哲说,他们不是来和平交流的,他们是来——”

她没来得及说完,门被撞开了。几个警察冲进来,把林按倒在地上。林还在挣扎,嘴里喊着:“那块陨石是锚点!他们知道!他们都知道!”

我站在一旁,看着这一切发生,感觉自己像是在做梦。

八

林被带走后,我被带到警察局做笔录。警察问我认不认识那个女的,我说她之前来过我店里借电话。警察又问那个女的说什么了没有,我沉默了一会儿,说虽然我听到她打电话,但是她说的东西大概都是一堆术语吧,我根本听不懂。

做完笔录已经是晚上了。警察让我回家,说有需要再联系我。我回到小店,把店门关上,然后走到陨石展柜前。

那块暗灰色的陨石在灯光下泛着微弱的光泽,林带来的碎片还放在旁边。我盯着这两块石头,心里乱成一团。

李哲说的坐标,林说的警告,天文台要的陨石——这些事情到底有什么联系?陈远的笔记里说陨石是锚点,是用来发送信号的;但李哲说陨石可以反向发送警告。到底谁说的是真的?

我拿出陈远的笔记本,重新翻到最后一页。那行小字后面,还有更小的字,几乎看不清:“陨石有两个状态:发送和接收。陈远的压制只是让信号保持在‘接收’状态。如果切换到‘发送’,信号就会爆发。但还有一个功能——‘警告’。李哲发现了这个功能,他想把陨石切换到警告状态。”

我终于明白了。陈远想压制信号,天文台想发送信号,而李哲想警告外星文明。三方的目标不同,但都围绕同一块陨石。

现在我有了选择的机会。

收音机自动打开了,里面传来那个奇怪的声音,比以前任何时候都清晰。像是在呼唤,又像是在警告。我听着那个声音,心里忽然有了决定。

九

那天晚上,天文台的灯光突然全部熄灭。我坐在店外的折叠椅上,看着远方的天文台。整个山区的电力都中断了,到处一片漆黑,只有天上的星星还在闪烁。

收音机在店里自动打开了。这次不是杂音,是清晰的声音,不再是遥远的回响,而是近在咫尺的共鸣。我站起来,走进店里,拿起那块有金属光泽的陨石和林带来的碎片。

我盯着这两块石头,想起了陈远的话,想起了李哲的警告,想起了林的眼泪。我知道我必须做出选择。

第一个选择:摧毁陨石。如果我砸碎陨石,信号就会中断,天文台的计划就会失败。但陈远的笔记里说,陨石一旦被毁,可能会引发“不可预知的后果”。我不知道那是什么,但肯定不会是好事。

第二个选择:保护陨石。如果我留下陨石,继续陈远的压制工作,信号就不会爆发。但我一个人能撑多久?天文台的人已经盯上我了,他们会用尽一切方法逼我交出陨石。我能撑到什么时候?

第三个选择:利用陨石。我可以按照李哲的方法,把陨石切换到“警告”状态,向外星文明发送警告,告诉他们不要靠近地球。但这样做有风险——我不知道那个外星文明会怎么反应,也不知道警告会不会起作用。

我坐在黑暗的店里,思考着这三个选择。每一个都有风险,每一个都可能导致无法挽回的后果。但我必须选一个。

我想起林说的话——“如果信号继续发送,那个外星文明就会来地球。李哲说,他们不是来和平交流的”。我想起陈远的笔记——“陨石必须留在这里”。我想起天文台的人——“我们需要那块陨石”。

我站起身,拿起陨石和碎片,走到收音机旁边。收音机里的声音越来越清晰,像是在催促我做出决定。

我深吸一口气,手开始发抖。那块小小的碎片在掌心冰冷刺骨,而另一只手里的陨石却传来诡异的温热感,像是有脉搏在其中跳动。我能感觉到自己的心跳在加速,每一下都重得像要撞碎肋骨。我咽了一口唾沫,喉咙干涩得发疼。如果李哲错了怎么办?如果陈远说的“不可预知的后果”比我想象的更可怕怎么办?如果我此刻做出的选择,会给整个地球带来灾难呢?

我的手指悬在陨石上方,迟迟不敢落下。收音机里的声音变得急促起来,像是某种东西在催促,又像是警告。我能感觉到空气中的静电在增加,皮肤上传来细密的刺痛感,毛发一根根竖立起来。店里的温度似乎在下降,呼出的气息在昏暗中凝成白雾。

我闭上眼睛,想起林那天晚上的泪水,想起她说“他们不是来和平交流的”时脸上的绝望。

我把碎片放在陨石上。

接触的一瞬间,我的指尖传来一阵剧痛,像是碰到了高压电线。我本能地想要缩手,但手指已经不听使唤了——那两块石头之间产生了某种强大的吸力,将我的手掌死死吸在上面。

一瞬间,收音机里的声音变了。不再是那个奇怪的呼唤,而是另一种声音——更急促,更尖锐,像是在警告。声音持续了几秒钟,然后戛然而止。

紧接着,奇怪的事情发生了。

先是一阵风从四面八方涌来,不是从门窗的缝隙,而是直接从墙壁、从地板、从天花板的材质中渗出来的。店里的老相机、老电话、收音机,所有的电子设备同时发出尖锐的鸣叫,像是在痛苦地嚎叫。

店里的灯全部熄灭了,不是普通的停电,而是某种更彻底的黑暗。我抬头看窗外,路灯也灭了,整条街陷入黑暗。更远一点,城镇的灯光也消失了,像有什么东西把光吞噬了。

然后是声音——不是收音机里的声音,而是从四面八方传来的低沉嗡鸣,像是有无数只看不见的虫子同时在振动翅膀。嗡鸣声越来越大,地板开始震动,展柜里的玻璃发出咔咔的响声。

店里的老式电话突然响了起来,铃声在死寂的黑暗中显得异常刺耳。一响,两响,三响——那铃声不是普通的电话铃声,而是一种扭曲的、拉长的声音,像是从很远的地方传来,又像是在水下响起。

我没有接电话。因为我发现了一件更可怕的事情。

那块陨石在发光。

不是反射外界的光,而是它自己在发光。一种微弱的、蓝白色的光,从陨石内部渗出来,越来越亮,直到照亮了整个展柜。那光芒不是稳定的,而是像呼吸一样有节奏地搏动着,每一次搏动都带来一阵刺骨的寒意。

陨石的表面开始出现裂纹,那些裂纹像有生命一样在游走,不断扩大、加深。裂纹中渗出更强烈的光芒,像是有什么东西要从中挣脱出来。我试图把手从陨石上移开,但我的手掌已经被牢牢吸住,皮肤开始发烫,然后是灼烧般的疼痛。

收音机再次自动打开,里面的声音变了。不再是任何语言的警告,而是一种纯粹的、撕裂般的尖啸,像是什么东西在痛苦地嚎叫。那声音穿透了我的耳膜,穿透了我的头骨,直接在大脑深处回荡。

我捂住耳朵,但没用。那声音不是通过空气传播的,它是直接在脑子里响起的。我的视野开始模糊,眼前的世界出现重影,像是有另一个维度的现实正在与这一个重叠。

地板的震动越来越强烈,我能听到墙壁发出呻吟般的吱呀声。展柜的玻璃突然炸裂,碎片飞溅开来,但诡异的是——那些碎片在半空中停滞了,悬浮在原地,像时间被暂停了一样。

我挣扎着想要站起来,但双腿发软,膝盖重重地跪在地上。肺部像是被什么东西挤压着,每一次呼吸都变得艰难无比。我能感觉到空气的密度在变化,变得粘稠、沉重,像是整个人被浸泡在深水中。

收音机里的尖啸声达到了峰值,我的大脑仿佛要炸裂开来。就在我以为自己会失去意识的时候——

远方的天文台方向,突然升起一团火光。

火光不是普通的红色,而是诡异的绿色,在夜空中迅速扩散,然后像被什么东西掐灭一样瞬间消失。紧接着是一声沉闷的爆炸,不是雷声,不是任何我听过的声音,更像是大地本身在颤抖。

那团火光消失后,天空恢复了平静。

但有些东西不一样了。

悬浮在空中的玻璃碎片突然失去了支撑,哗啦啦地落了一地。我瘫坐在地上,大口喘息着,汗水湿透了整个后背。手掌终于能从陨石上移开了,皮肤上留下了一个清晰的红色印记,像纹身一样烙在那里。

我挣扎着站起身,走到窗前。夜空依然是那片夜空,星星依然是那些星星。但有些星星的位置……不对了。我说不出哪里不对,但原本熟悉的星座,现在看起来有点陌生。像是谁悄悄挪动了其中的几颗,又像是我从未真正认识过这片星空。

我盯着那片星空看了很久,试图找出具体是哪些星星移动了。但越是仔细看,越觉得自己的记忆不可靠。也许它们一直就是这样的位置?也许是我从未真正仔细观察过这片天空?

陨石的光芒开始减弱,裂纹停止了扩散,但那些痕迹永久地留在了表面。收音机里的尖啸声慢慢消失,最后只剩下微弱的电流声。店里的灯重新亮起来,外面的路灯也恢复了。一切看起来都回到了正常。

但我知道,有些东西已经改变了。那声爆炸、那团诡异的火光、那些移动的星星——我不知道这意味着什么,但我知道,这就是代价。

我做了什么?

我激活了反向信号,向外星文明发送了警告。我不知道他们会怎么反应,也不知道接下来会发生什么。但我知道,我做出了选择。

我抱着陨石,坐在黑暗的店里,等待着。收音机里的声音继续着,不再是杂音,而是可以辨识的旋律。很慢,很轻,像是在回应什么。

天上的星星似乎更亮了,或者这只是我的错觉。我不知道。我只是坐在那里,抱着那块陨石,听着那些声音。有些事情已经开始了,有些事情永远不会结束。这就是结局,也是开始。

十

那天晚上之后,一切都变了。

天文台的人再也没有来过我的店铺。那些麻烦——环保局的排放问题、不明人士的违约威胁、税务的抽查、消防的整改——像出现时一样突然,全部消失了。我不知道是天文台收手了,还是他们改变了策略。

林的消息断了。我打电话给警察局,问她的情况,对方说“案件还在调查中”,然后就不肯再多说了。我不知道她是不是还安全,也不知道她有没有出来。

但有些事情确实在改变。那天晚上之后,收音机再也没有自动打开过。陨石依然放在展柜里,但它不再发出那些奇怪的声音,也不再引起收音机的杂音。就像所有的“异常”都消失了。

一个月后,我在网上看到了一则新闻:天文台宣布“发现新的天文现象”,并将于近期召开新闻发布会。新闻里没有提到陨石,也没有提到外星文明,只是说这是“重大科学突破”。

但我注意到了一些奇怪的地方。新闻配图中,天文台那位新任领导人在台上讲话,可他半边脸在照片里有些微的不自然的模糊,像是相机的对焦出了问题,又像是别的东西。而天文台的那座主建筑,它的一部分像是被什么东西咬掉了一块,露出黑色的缺口。官方解释是“正在进行设施升级”,但我知道那不是。那晚的绿色火光,那声沉闷的爆炸——它们在物理世界留下了痕迹。

后来我不经意间从顾客口中获知,天文台开始记录到无法解释的周期性背景辐射波动。频率很低,但很规律,像是某种心跳。我不知道这意味着什么。也许天文台成功了,也许他们失败了。也许我发送的警告起了作用,也许根本没有。我不知道。

唯一确定的是,我还是每天晚上坐在店外的折叠椅上,看着天上的星星。

那些星星依然在那里,闪烁着,像是什么都没发生过一样。

但我知道,有些东西已经永远改变了。

有时候,在深夜里,我会盯着那块陨石看很久。它表面的那些裂纹依然在那里,像伤疤一样永久地留在了石头上。我想起那个晚上的选择——摧毁、保护,还是利用。我选择了利用,选择了发送警告。

我做的对吗?

我不知道。

也许那个外星文明收到了警告,掉头离开了。也许他们根本不在乎,继续向地球驶来。也许他们从来就不存在,一切都是我们自己的恐惧和希望的投射。

我走到陨石展柜前。那块暗灰色的陨石在灯光下泛着微弱的光泽,像是什么都没发生过一样。但我知道,从今以后,我再也不会用同样的眼光看它了。

因为我知道,这块石头不仅仅是一块陨石。它是一个锚点,一个通信设备,一个警告系统。它是人类与宇宙之间的一座桥梁,也是一把双刃剑。

而我,是这座桥梁的守护者。

十一

如今,我每晚仍坐在门外,与星空对望。陨石静静躺在柜中,裂纹如凝固的闪电。

无线电沉默着,再无异响。只有偶尔,在极深的夜,当我看向那片李哲曾研究的星域时,会错觉某颗星的闪烁与陨石裂纹的走向,产生了同一频率的共振。

那或许是回音,或许只是我瞳孔的颤抖。

我守着这个秘密,如同守着一个或许永远无人叩问的门铃。

星屑回音,在永恒的沉默中,继续。